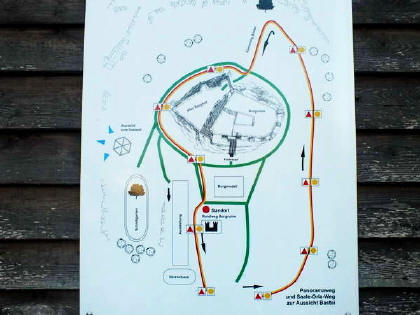

Geodaten: 50°24'5.12"N 11°42'53.84"E

|

Auf einem steil nach Süden abfallenden

Bergrücken hoch über dem Saaletal (520 m ü. NN) stand seit über acht

Jahrhunderten die „Veste Plankenberg". Die Burg gehörte ursprünglich zu einer

Reihe von Sicherungsfestungen an der Saale, war ursprünglich Reichslehen und

hatte dann über die Jahrhunderte verschiedene Besitzer. Die Entstehung der Befestigung im 12. Jahrhundert ist durch archäologische Untersuchungen sowie urkundliche Quellen gesichert. Im Jahr 1192 werden mit Dietrich, Günther und Siegebold erstmals die Herren von Blankenberg bezeugt. Wahrscheinlich sind sie aus dem Geschlecht derer von Reitzenstein hervorgegangen. Die von Blankenberg sind ab 1338 Dienstmannen der Vögte von Gera. 1371 wurde die Burg für 1400 Schock an Kaiser Karl IV. und seinen Sohn Wenzel veräußert. Ab dem 15. Jahrhundert bis 1815 blieb sie bei Kursachsen. Nachfolgend wechselte der Besitz an den Freiherren von Beust bzw. an die Familie von Götze. Mit Beginn der Neuzeit hatte die Burg wie alle Burgen ihren ursprünglichen Sinn als Wehrbau verloren. Sie wurden langsam zu Schlössern, bei denen Bequemlichkeit über Sicherheit und Befestigung ging. Das Schloss, war ein Wohnbau mit abgerundeten Ecken.

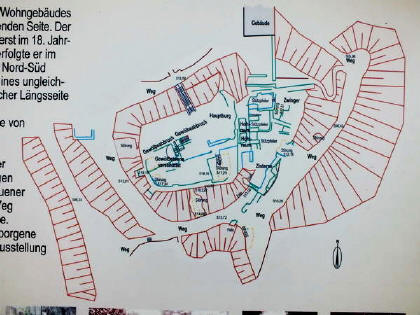

Die Burg gliedert sich in einen höher gelegenen

Wohntrakt im Westen und einen tiefer liegenden Zwinger im Osten. Das Wohnareal

wurde auf einer Fläche von 27m x 20m vollständig von einem eiförmigen

wohnturmartjgen Bau eingenommen, der in der Mitte einen engen Innenhof freigab.

Seine Mauerstärke betrug 3,50m. Der Bau bestand aus drei Stockwerken und wies an

seinen Außenseiten gerundete Ecken auf. |

Blick auf Blankenberg |

Ortslage Blankenberg |

Kirche Blankenberg |

Blankenberg Lageplan der ehemaligen Burg |

Blankenberg: Modell der Burg 2007 |

Blankenberg, Burgruine |

Blankenberg, Reste der gesprengten Burg |

Burgruine mit Modell |

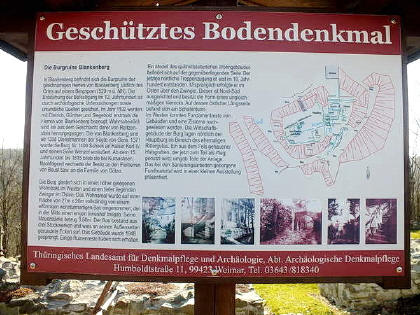

Blankenberg, Hinweistafel |

Grundriss |

Größere Karte anzeigen Quelle Openstreetmap |

|